Concertation continue

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE

DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD)

DES DIÈVES EN HAUTS DE FRANCE

- Présent dans 9 pays d'Europe

- 3 900 collaborateurs

- Près de 150 implantations dont plus de 100 sites industriels

- 6 millions de tonnes de déchets valorisés et traités chaque année

- Mettre à disposition de la région une solution de proximité pour le traitement de ses déchets dangereux ultimes solides de composition minérale, afin de sécuriser la filière et garantir la continuité du service de traitement des déchets,

- Rééquilibrer les flux interrégionaux de déchets dangereux ultimes de composition minérale, ce qui permettra de réduire la dépendance de la région aux capacités extrarégionales et transfrontalières, de limiter leur risque de saturation et, enfin, de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de déchets par camions,

- Soutenir l'activité industrielle territoriale et son développement en mettant à disposition des acteurs économiques locaux un exutoire pour leurs déchets dangereux,

- Accompagner le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets non dangereux, comme les chaufferies CSR et les chaudières biomasse, en garantissant une filière de traitement des déchets dangereux produits par leur valorisation thermique (résidus d'épuration des fumées, cendres),

- Compléter les dispositions nécessaires à l'atteinte de l'objectif « zéro artificialisation nette » à l'horizon 2050 et à la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et boisés à l'horizon 2031 en créant des capacités d'accueil pour le traitement des sols et gravats issus de la résorption des nombreuses friches minières et industrielles du territoire.

- Capacité totale de stockage : 1,8 à 2,05 millions de m3

- Capacité annuelle maximale envisagée : 100 000 tonnes/an

- Durée d'exploitation : 20 à 25 ans

- Emprise totale du projet : 17 à 18 hectares, dont 11 hectares dédiés au stockage

- 30 emplois directs

- 80 millions d'euros d'investissement

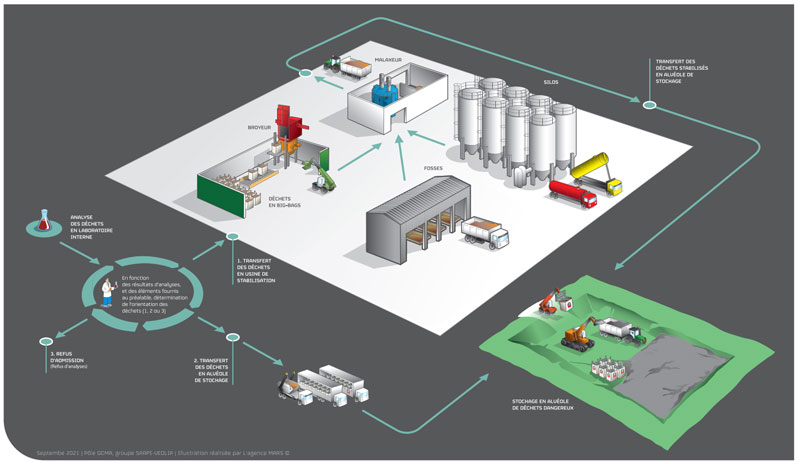

- Une unité de stabilisation-solidification pour le traitement de déchets dangereux (usine PSS), d'une capacité de 40 000 à 70 000 tonnes/an,

- Une unité de préparation mécanique de matériaux (UPMM) d'une capacité de 20 000 tonnes/an, pour assurer le tri de la part valorisable des déchets reçus et son traitement par criblage-concassage sur une plateforme dédiée,

- Une activité d'affouillement et d'extraction de matériaux,

- L'ensemble des équipements nécessaires à l'exploitation du site (aire d'accueil, portiques et ponts bascules, laboratoire, voiries internes, etc.) et ceux nécessaires à la gestion des eaux et des effluents, ainsi qu'au suivi du fonctionnement des installations.

- Les déchets liquides, non pelletables, pulvérulents non préalablement conditionnés ou traités,

- Les déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables/chauds,

- Les déchets radioactifs (y compris les Déchets à Radioactivité Naturelle Renforcée – DRNR – admissibles sous condition en ISDD, mais non ciblés par le projet),

- Les déchets fermentescibles,

- Les déchets à risque infectieux.

Le maître d'ouvrage

Le projet d'ISDD des dièves est porté par l'entité SARPI MINERAL FRANCE*, qui a intégré le pôle Gestion des Déchets Minéraux et Aménagement (GDMA) de SARPI, filiale du groupe VEOLIA dédiée à la gestion des déchets dangereux.

Spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux depuis 1975, SARPI offre un modèle intégré depuis la collecte des déchets dangereux jusqu'à leur phase de recyclage ou de stockage.

SARPI en quelques chiffres

Son pôle GDMA spécialisé dans la prise en charge des déchets dangereux minéraux solides exploite, en France, 7 Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), 9 plateformes de traitement et de valorisation de terres polluées et sédiments pollués et commercialise 2 unités de valorisation de Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération d'Ordures Ménagères (REFIOM)*. Le pôle GDMA dispose par ailleurs d'une expertise dans la prise en charge des déchets non dangereux et inertes à travers l'exploitation de ses 3 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) et ses 2 Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).

* Le projet a d'abord été initié par IWS MINERALS France, filiale du groupe SUEZ. A la suite de l'OPA lancée en 2022 par VEOLIA sur SUEZ, un certain nombre d'activités du groupe Suez ont intégré SARPI, ce qui explique le récent changement de l'entité porteur du projet.

** Dont 1 en coopération industrielle.

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

Les orientations régionales de traitement des déchets dangereux

En application des principes généraux fixés dans le Plan National de Gestion des Déchets, la Région Hauts-de-France a adopté le 30 juin 2021, son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des territoires (SRADDET), qui reprend en annexe le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) adopté par la Région en décembre 2019.

Concernant le stockage des déchets dangereux, le SRADDET prévoit « d'étudier l'opportunité d'un site de stockage de Déchets Dangereux en région Hauts-de-France » (orientation 9.6), en s'appuyant sur un double constat : l'absence d'ISDD en Hauts-de-France et l'acheminement des déchets vers des régions limitrophes ou transfrontalières.

La création d'une installation de stockage de déchets dangereux sur le territoire des Hauts-de-France répond ainsi aux principes de proximité et d'autosuffisance.

Une politique régionale au service de la réindustrialisation

La Région des Hauts-de-France est une région économiquement dynamique, marquée par une forte activité industrielle et un potentiel de développement important. Elle connaît aujourd'hui un phénomène de réindustrialisation, encouragé notamment par des politiques régionales telles que la démarche Rev3 (« Troisième révolution industrielle ») et soutenu par différents moyens, tels que le plan France relance et le fonds Friche.

Le développement des activités industrielles sur le territoire – production de batteries électriques, centres de valorisation énergétique, chaudières CSR ou biomasse, etc. – va se traduire par une augmentation de la production de déchets dangereux (fractions résiduelles non valorisables, résidus d'épuration des fumées, terres polluées, etc.) et donc par de nouveaux besoins en termes de stockage de déchets solides minéraux dangereux.

Des besoins identifiés sur le territoire en termes de traitement des déchets dangereux

Depuis la fermeture de l'ISDD de Menneville (62) en 1994, la Région Hauts-de-France ne dispose plus d'installation de stockage de déchets dangereux sur son territoire, alors qu'elle en produit chaque année plus d'un million de tonnes.

Ce déficit de capacité de traitement à l'échelle de la région est actuellement comblé par l'exportation de certains déchets vers les régions voisines, en France (Île-de-France, Normandie, Grand Est), voire à l'étranger (principalement en Belgique et Allemagne), mais cette situation crée pour les Hauts-de-France une forte situation de dépendance vis-à-vis d'autres régions.

Le stockage de déchets dangereux en France

À ce jour, la France compte 13 installations de stockage de déchets dangereux (cf. carte ci-contre), concentrées sur six régions métropolitaines : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire et Occitanie.

En savoir plus sur le contexte général du projet dans le dossier de concertation

Les objectifs du projet

En réponse à ces besoins régionaux, le projet d'ISDD des dièves porté par SARPI MINERAL FRANCE vise donc à apporter une solution de stockage aux activités industrielles et aux collectivités de la Région Hauts-de-France, en soutien au développement industriel, économique et urbain du territoire.

Il vise à répondre aux enjeux suivants :

Les grandes lignes du projet

Le projet d'ISDD des dièves prévoit la création d'une Installation de Stockage de Déchets Dangereux ultimes de composition minérale (ISDD), sur la commune d'Hersin-Coupigny (62), en Hauts-de-France.

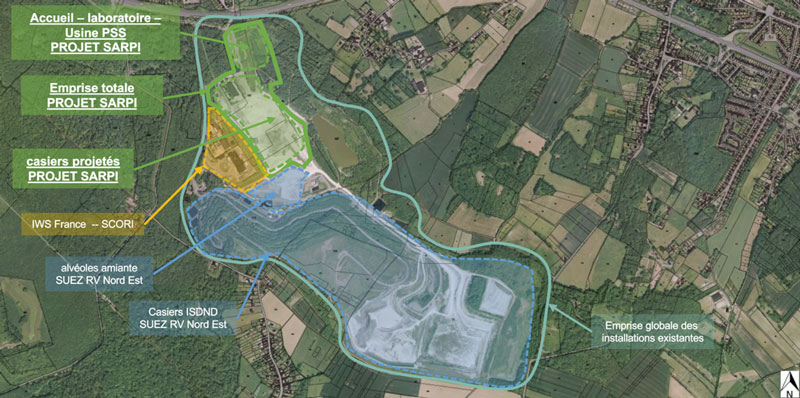

Le projet serait intégré au sein d'un écopôle existant dédié aux activités de valorisation et de traitement des déchets, qui accueille aujourd'hui une installation pour la valorisation des déchets dangereux et une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

Intégration de l'ISDD des dièves au sein de l'écopôle existant.

Intégration de l'ISDD des dièves au sein de l'écopôle existant.

Les chiffres-clés du projet

Les caractéristiques de la future ISDD :

En appui de l'activité principale de stockage de déchets, l'installation prévoit également :

DÉCHETS DANGEREUX : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les déchets dangereux sont les déchets issus de l'activité industrielle et des collectivités, qui représentent, du fait de leur composition ou de leurs propriétés, un risque pour la santé ou l'environnement. Du fait de leur caractéristiques, ils doivent faire l'objet d'un traitement rigoureux, encadré par une réglementation spécifique.

Les déchets dangereux représentent 3% du volume total des déchets générés en France, avec plus de 12 millions de tonnes produites en 2018, en hausse de près de 10% par rapport à 2016.

Les déchets ciblés par la future ISDD des Dièves

Les déchets acceptés sur la future installation de stockage seraient les déchets dangereux ultimes solides de composition minérale. Il s'agit des déchets qui ne sont plus valorisables, ni par recyclage matière ni par valorisation énergétique. N'étant plus susceptibles d'être valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, ils sont éligibles au stockage.

Ces déchets sont notamment issus de procédés industriels, de valorisation thermique des déchets des collectivités ou de la gestion des sols pollués :

Seraient en revanche interdits :

La démarche environnementale

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), le projet d'ISDD des dièves entre dans le cadre du régime d'autorisation environnementale et devra donc faire l'objet d'une étude d'impact qui figurera dans le dossier de demande d'autorisation environnementale.

Ce dossier devra permettre de démontrer l'acceptabilité du projet au regard de ses impacts et enjeux sur l'environnement. Conformément au Code de l'environnement (article R.181-13), le dossier comprendra, en plus de l'étude d'impact, une présentation technique décrivant l'installation, les travaux envisagés, les procédés mis en œuvre et les moyens de suivi et de surveillance.

La concertation se tenant en amont du dépôt de la demande d'autorisation, les études d'impact et de dangers sont en cours de réalisation pour le projet. Elles permettront de préciser les effets du projet sur son environnement, ainsi que les mesures à mettre en place à la conception et à la construction du projet pour en limiter les impacts. Si SARPI décide de poursuivre son projet à l'issue de la concertation préalable, ces études seront consultables dans leur intégralité lors de la phase d'enquête publique, prévue dans le courant de l'année 2023.

Des mesures spécifiques ont été intégrées dès la conception du projet afin de favoriser son intégration dans son environnement.

Si le projet se réalise, il appliquera également le principe général « Éviter, Réduire, Compenser », dès sa conception et sur tous les aspects du projet. Cette démarche vise à éviter les atteintes à l'environnement, à réduire celles qui n'ont pas pu être suffisamment évitées et, en dernier cas, de compenser les effets qui n'auront pu être ni évités ni suffisamment réduits.

En savoir plus sur la démarche environnementale dans le dossier de concertation

Les retombées socio-économiques

La réindustrialisation des Hauts-de-France

Le projet permettrait de soutenir le développement de nouvelles filières industrielles (filière batteries, valorisation thermique, réhabilitation de friches, etc.) et contribuerait ainsi à la dynamique de réindustrialisation des Hauts-de-France.

Il offrirait en effet une solution plus économique, plus écologique, plus pérenne et plus sécurisée aux acteurs économiques du territoire en comparaison avec le recours à des installations extra-régionales voire transfrontalières.

Les perspectives d'emploi

Le projet permettrait la création d'une trentaine d'emplois directs sur le territoire qui nécessiteront différents profils, de qualification variée (employés administratifs, conducteurs d'engins, techniciens, laborantins, managers, etc.).

L'activité de stockage de déchets dangereux mobilisera également de nombreuses entreprises de sous-traitance, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation.

Une contribution à la fiscalité locale

Si le projet se réalise, les exploitants de la future installation devront s'acquitter de la taxe foncière communale, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Ces recettes fiscales contribueront au budget de la commune d'Hersin-Coupigny et de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR).

Le calendrier prévisionnel du projet